大阪市立美術館で開催「ゴッホ」展の鑑賞リポート。画家の想いを形にした家族の物語。

Share

2025年はゴッホの年。

大阪・東京・愛知、そして神戸・福島・東京。

アートファンの方であれば2025年から2028年にかけて大きなゴッホの企画展示が始まることはご存じでしょう。

まずは、大阪市立美術館を皮切りに、東京~愛知へと巡回する「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」。

そして、阪神淡路大震災から30年、東日本大震災から15年という節目ということで企画された「大ゴッホ」展。第1期が9月から神戸市立博物館ではじまり、福島~東京へと周ります。第2期は2027年から2028年に予定されています。

そう今年から3年は、ゴッホ展の話題がアートシーンを駆け巡ります。

今回、私が行ってきたのは大阪市立美術館の「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」。関西万博に合わせて企画された展覧会で、7月5日のスタートからほぼひと月の8月9日に来場者10万人を突破。ゴッホの人気の高さがうかがえます。

わたしが訪れたときも、会場内はかなりの混雑。しかし時間指定チケット制なので作品はしっかりと鑑賞することができました。

(会場内の展示物の撮影は禁止、最後にイマーシブコーナー(壁に投影された静止画が動いて変化していく)があり、その撮影は可能でした)

これイマーシブコーナーでの動画を撮影したもの。

展示の概要

この「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」は、大阪市立美術館での開催は8月31日まで。作品は、ほとんどがアムステルダムにあるゴッホ美術館の所有作。

ゴッホは1890年37歳という若さでこの世を去っています。画家としての活動期間はわずか10年。生前は世間にはなかなか認められなかったことはよく知られています。

しかしながら、決して孤独ではなく、画家友達も何人かいて、作品は売れなかったかもしれませんが、そういう仲間と作品交換という形で互いを評価していました。もちろん弟のテオは最大の理解者で支援者でしたし。

会場には、画家同士の関係性を示す手紙もたくさん展示されていました。ゴッホは非常に筆まめな人だったので、今となっては彼の行動を知る超貴重な資料。画家仲間に送った手紙は、今回、初公開されたものもあったり、こちらも見どころのひとつです。

家族がつないだ画家の夢とは?

フィンセント・ファン・ゴッホの画家としての夢とは、「人の心を癒し、100年後も自らの作品が鑑賞されること」。

フィンセントの生前は、なかなか認められず苦悩の連続であったことはよく知らています。そして苦悩・試練が素晴らしい作品群を生んだことも、また事実でありますが、人の心を癒すには、見てもらうことが肝心。それが生前はほとんどできなかった。

フィンセントの作品の大部分は、テオが管理していましたが、兄の死後、あとを追うようにテオも病気で亡くなり、その妻であったヨーが管理を引き継ぎます。

ヨーは、義理の兄の想いを成就させることに人生をけけることとなったのです。

もうひとりフィンセントの作品を世に送り出した重要な人物として、忘れてはいけないのがテオとヨーとの間にできた息子のフィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホ。

画家フィンセントの甥にあたります。甥が生まれたことでプレゼントした作品がこれ。

<花咲くアーモンドの木の枝>(1890年)

そうなんです、この展示の核となるのは、ヨーとウィレムの親子の取り組みを通じて感じるゴッホの作品ということになります。家族のストーリーです。

最初はヨーの兄だったかな?にその管理をとられそうになったそうですが断固拒否。これ結構作品にとっては大きなポイントだったと思います。

テオの兄に対する思いをそばで見て感じ、画家としてのゴッホの情熱を直に触れていたヨーが管理を譲らなかったのは、夫テオと義理の兄フィンセントへ家族としての愛、義務感があったからなんでしょう。よかった。。。

もちろん、最初は生活のためもあって兄の作品を売るところから始めたようです。その時の誰にいくらで売ったという売上を書いた会計簿も展示されていました。

欲しいと思う人を増やして評価を高めていくという考えもあったでしょう。しかし、売るだけでなく展示にも積極的に貸し出し、人々の目に触れる機会も増やしていきました。

息子ウィレムが成長すると二人でゴッホ作品を広めることに注力していきます。ウィレムは、今度は売ったものを買い戻していきました。そういう視点で選ばれた作品展示コーナーもあります。

こうやってゴッホの作品が散在することなくしっかりと管理され、世界中に貸し出しすることによって我々は、19世後半に生きた伝説の画家の作品を目の当たりにすることができるのです。そのことを感じさせる展覧会でした。

作品を鑑賞するというより家族の想いを受け取る展示であったなと強く感じました。そこが普通の作品展と違ったのかなと思います。

私が会場で好きだなぁと思った作品

撮影できなかったのでタイトルだけ挙げておきます。

・《アブサンが置かれたカフェテーブル》(1987年2-3月パリ)

柔らかい色彩が特徴で作品。水の入った瓶とテーブルの色合いが透明感があって素敵だなと思いました。油絵の具を非常に薄めて描く技法が使われています。

・《木底の革靴》(1889年秋)

サンレミの療養院にいたころに描かれたもの。ということは元気な時はタイトルにある靴を履いて戸外へ出かけていたのでしょう。もしかしたら靴を自画像として自分を投影していたのかも。

・《夜(ミレーによる)》(1889年10月~11月)

サンレミで療養しているころテオが送ったミレーの版画を模写した作品。戸外での仕事を終えた農民の夫婦が、ランプに照らされながら家で作業をしている様子が描かれている。私には、そのランプの光が神様の光のように思えます。神の光が2人を照らす、そんな作品に思えました。

ゴッホ展購入グッズ

当然ですが混みこみでした・・・。

ひとつエピソードが。図録を見ていたらおじさまと20代と思われえるカワイイ女性がやってきました。親子かなと思ったら男性が「こういうのも買うんですか?」と質問。女性はいろいろ返答していました。いくつかのグッズをかごに入れたら、「買いますよ」とおじさまが会計へ。うーんどんな関係なんだろうと気になって気になって。

これも今回の展覧会のテーマ:家族のつながり・・・のひとつなのか。。。

今回の展覧会図録。テキスト量が多い内容なので、読みごたえがあります。最後に出てくる年表がわかりやすいです。

小学館の図鑑NEOアート。発売時に大人のアートファンがこぞって購入した図鑑。私もその中の一人。とてもよくできた図鑑。そのゴッホバージョン。これは確か会場限定商品。21ページの冊子ですが、中身はゴッホの特徴、作品についてなどが掲載されていて、普通に楽しめます。これは会場に行ったら買った方がいい!

こちらは、中にかぼちゃの焼き菓子が入っています。ひまわり自体の展示はなかったのでこれで気分だけでも。サイズも手に乗るくらい。小物入れにも使えそうです。

こちら、グッズ売り場でも人気があった「真夜中のゴッホ」付箋。夜空を描いたゴッホの作品をモチーフにしています。他にもノートなどもありました。

久しぶりにポストカードを購入。一番右のアブサンの入った瓶を描いた作品がいいなあと思ったらポストカードになっていたので選びました。印象派の影響を感じる描き方だと思いました。

ガチャポン。最近、展覧会のグッズ売り場にはよく置いてあります。ついつい回してしまいます。400円だっと記憶しています。そばにいた女性グループの方々も何が出てくるか試してみたようで、私がカプセルあけていると、何かが出てきました?と大阪弁のイントネーションで話しかけられました。そういう一瞬も面白いもんです!

日程情報

大阪・東京・名古屋へと巡回するわけですが、展示される作品には、若干の違いがあるようです。

各日程はというと・・・

・東京都美術館で9月12日から12月21日まで開催。

・愛知県美術館は、2026年1月3日から3月23日までとなっています。

そして、「大ゴッホ展第1期」の方は神戸市立博物館で9月20日~2026年2月1日まで、その後福島、東京へと周ります。

家族とのつながりという視点でのゴッホ展。ちょっと混んでいるかもしれませんが、大阪東京、名古屋でぜひ鑑賞してみてください。

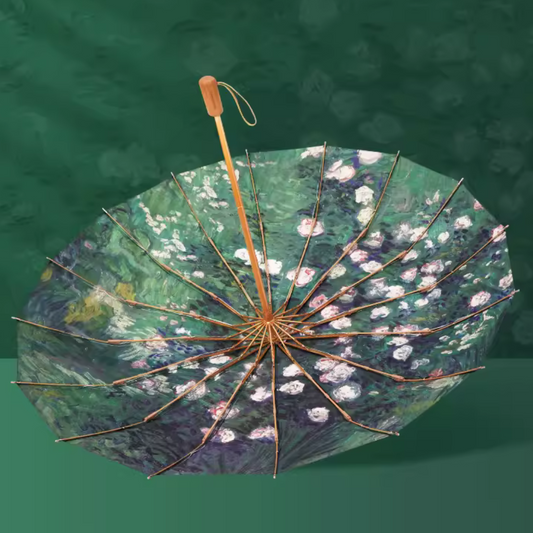

まだまだ暑い日が続きます。そんな時には「かさたび」のアート傘を持ってお出かけしてみては?ゴッホの作品柄の傘もありますので、良かったらのぞいてみてくださいね。

書いている人

青木 雅司

美術検定1級アートナビゲーター

昔、大阪と名古屋でラジオ局のディレクター長いことやってました。

あいちトリエンナーレ2013メンバーでした。

平凡なおじさんです。こんなにさわやかではありませんがGeminiが描いてくれたので。。。